MARKETING MAGAZINE

マーケティングマガジン

ナゴヤ愛

2025.02.04

第23回

「宝物を託される人」になるために誠実さと向き合う。

側島製罐代表・石川貴也さんの目指す社会

愛知県海部郡にある創業118年の缶メーカー・側島製罐をはじめて知ったのは、X(当時はTwitter)でバズった2020年11月の投稿でした。オリジナルのカラフル缶(全16色)を一部廃棄処分することになり、処分前に投稿したもの。

この投稿はXで1万以上のいいねを集めて話題となり、通販小売からBtoBの取引にも至りました。

その後、側島製罐は、6代目アトツギである石川貴也さんを中心に数々のバズを起こしました。その一つが同社の掲げる「MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)」です。

世界にcanを

側島製罐のMVVは以下の通り。

Mission「世界にcanを」

Vision「宝物を託される人になろう」

Values「歴史を超える価値をつくろう」「自分の言葉で熱く語ろう」「まっすぐやろう」「高め合うために分かち合おう」「笑顔に全力でコミットしよう」

このMVVがとくに若い世代の共感を呼びました。実際に同社には、「MVV」を決め手として入社した社員も少なくありません。

中でも筆者が心を打たれたのはVision「宝物を託される人になろう」です。

「缶は『大切なもの=宝物』を入れて運ぶもの」という文化を大切にしている側島製罐だからこそ生まれた言葉です。

MVVが生まれた経緯

〇ティール組織において唯一「社員に求めること」

側島製罐は、「中小企業型ティール組織」です。ティール組織とは自律分散型の組織モデルの一つで、権力を持つリーダーが存在せず、メンバー全員が意志決定をおこないます。

石川さんは「代表取締役」ですが、「社長」ではありません。社員には代表に就任する前と同様に「貴也くん」と呼ばれているといいます。

さらに同社では、自分で自分の働き方と報酬を決める「自己申告型報酬制度」を採用。

誰かにいわれたからではなく、自分で決めて行動することはモチベーションの向上にもつながります。

社員に求めることはただ一つ。「自分の良心に従って働いてほしい」と石川さん。「お客さま、隣の人、世の中、社会に恥じない仕事か?を常に問い続けてほしい」

「宝物を託される人になろう」は側島製罐のそうした「姿勢」を表す言葉。自社製品の缶に絡めつつ、こんなにもシンプルで胸に響く言葉は、どのように生まれたのでしょうか。

〇社員とともに手さぐりで取り組んだ一年間

石川さんはライターとしても活動し、Xで常に人々から共感を集める「言葉の魔術師」のような人。このコピーもサクッとカッコよくひらめいたのかと思いきや…

「社員みんなの意見を集約して1年かかって考えました。ひねってひねってしぼり続けた雑巾の最後の一滴で生まれた言葉です。最初は『缶の魅力を再発見し、安心と感動があふれる世界をつくる』などと考えていたんですよ。今思うと恥ずかしいです」

そういって石川さんが見せてくれたのは、125ページにも及ぶブレスト。スタート時の2021年1月に挙がったキーワード(笑顔、つなぐ、挑戦、信頼など)は、そのままMVVに反映されています。

しかし、ブレスト初期にキーワードから出てきたMVVは、長くて伝わりにくいものでした。知人のアドバイスでコピーライティングを学んでからは、だんだんと今の形に近づいていったといいます。

アトツギになった経緯

〇東京から愛知県へUターン

なぜ石川さんがティール組織および自己申告型報酬制度を採用したかといえば、それは側島製罐の跡を継ごうと決めたことと重なります。

会社を継ぐ前には、関東で政府系金融機関や役所で働いていた石川さん。意外にも「アトツギになったのは、『会社を存続させるため』ではない」といいます。

石川さんが子どものころは名古屋市内に住んでいて、海部郡大治町にある会社には数回訪れたのみ。顔を合わせたことのある社員もほとんどいませんでした。

〇アトツギになることを決めて自分に課した「ミッション」

社会人となってから帰省して社内を覗いてみると、社員がつらそうに仕事をしているのが気になりました。

「自分が大学まで行けたのはこの会社の人たちのおかげなのに、自分がのうのうと生きていていいのか、と自分自身に怒りを覚えたんです。何とかして、みんなが笑顔になれるようにしなくてはと思いました」

その想いが、充実していた東京での生活を捨て、アトツギになる原動力となりました。

「この会社に人生を預けてくれる人が豊かに人生を過ごせるようにしたい。もちろんお客さんも大事ですが、その前に社員の人生を大切にしたいと考えました」

石川さんが6代目代表となったのは、この「ミッション」があったから。

入社してわかったのは、側島製罐には「経営理念」が存在しないこと、社員がつらそうにしているのは社長がすべての決定権を持つ「トップダウン型の経営」だからということ。

そこで、石川さんが最初に取り組んだのが「経営理念=MVVの策定」と「自律分散型組織への転換」だったのです。

「自律」と「自由」の落とし穴

〇「会社を変えるのは自分自身」自覚と覚悟が必須な「自律分散型組織」

「自律分散型の組織づくり」と「自己申告型報酬制度」をはじめてから、採用のミスマッチは少なくなったといいます。とはいえ、入社しても社風に合わず去る人もいます。

勘違いしがちなのが、社内の何かを変えたいと思ったときに、それを代表に「意見する」だけではダメだということ。自律分散型組織においては、「変えるのは自分自身」なのです。

自己申告型報酬制度についても「給料を自由に決められるなんて最高」と手放しで喜べるような単純なものではありません。自由には常に責任が伴います。

「前提として、成長することが正義とは考えていません。成長したくない人はしなくていいという公平でフラットな制度です。ただ、ルーティンワークで昨年とまったく同じことの繰り返しでは、昇給も給与の維持も望めません」と石川さん。

現状維持でも本人がよければOKですが、会社に利益をもたらす責任は果たさなければなりません。

社員に裁量があるということは、すべての社員に疑似的に「会社代表同様の責任」を負ってもらうということなのだそうです。

〇サポートチームによるブラッシュアップで社員のさらなる活躍が可能に

働き方を提案したくても、自分に何が向いているか自分ではわかりにくいもの。

側島製罐では、サポートチームによって、社員の活躍の場を広げ、望む報酬を得るためのブラッシュアップをおこないます。その際の決まりが「評価はしない」「全員対等」の2つ。

チームでおこなうのは、「あれもできたね」「こういうことうまいよね」「こういうことに向いているのでは」という「提案」のみ。そこから「仕事内容を決める」のも「報酬金額を決める」のも本人です。

「心からやりたいと思うこと」だからこそ頑張れるし、結果がついてくる、と石川さん。

筆者も強く共感します。

振り返ると、筆者自身の会社員時代、とくに事務など内勤の評価は「できて当たり前」で、「できないこと」を並べて「減点方式」で評価されていたように感じます。そのため、会社員時代は劣等感の塊でした。

側島製罐のように、「あなたにはこんなことができる」といってくれるチームがあのころの自分のそばにいてくれたら。その上で自分のやりたい仕事が選べていたら。あんなに劣等感を抱え込むこともなかったのだろうな、と感じます。

「選ばれる存在」になるために「社運を賭けた決断」

〇「下請け」からの脱却

石川さんは組織改革だけでなく、経営面でも大きく転換をおこないました。

「1980年代にはお中元やお歳暮で缶の需要が多く、たくさんつくってたくさん売れば利益が出ました。現代は価格競争が厳しく、大ロットで大量受注に応えられる大手が圧倒的に有利です。取引先に求められるまま値引きして、売れば売るほど赤字になるような取引を長年続けていたのが、僕が入社したころの側島製罐でした」

価格以外で勝負できない「下請け」のままでは、やがて淘汰されてしまう。下請けから脱却するためには、「側島製罐だからお願いしたい」と「選んでもらうこと」が必要だと考えました。

そこで取り組んだのがホームページのリニューアルとプレスリリースやSNSでの発信です。策定した「MVV」と「想い」を前面に出し、社員全員で頑張りました。

その結果、それまでは「相見積り(あいみつもり=複数の会社に打診し見積を依頼すること)」の問い合わせしか来なかったのが、指名での問い合わせが増えたといいます。

さらには人気ゲーム「ファイナルファンタジー」やキャラクター「ふなっしー」とのコラボなど、予想もしなかった大きな仕事も実現。

2022年には以下の成果が出せました。

・売上前年比約130%

・問い合わせ件数増加(前年比5倍)

・BtoC売上累計1000万円突破

石川さんのメディア取材やイベントへの出演も増えました。そうした露出は自社のアピールもありますが、社員に「自社への誇りを持ってもらうこと」が一番の目的なのだそうです。

〇低CO2鋼材を使ったエコ缶は企業としての「誠実さ」の証

2023年9月、社運を賭けた挑戦として「低CO2鋼材を使ったエコ缶」を開発、販売開始しました。缶はリサイクル率が90%を超えるエコ優等生。さらに製造工程でのCO2削減という付加価値を加えた、世界初のエコ缶です。

しかし残念ながら、問い合わせは年末まででゼロ。

「考えてみれば、個人的な買い物ならエコ商品を選ぶことはあっても、企業の担当者が購入する意思決定の要素にはなり得ませんよね」

ただそれは想定内のことだったともいいます。石川さんは、一部商品(Canday缶)に低CO2鋼材を採用することを決めました。

「エコ缶は弊社が選ばれる基準にはなりませんが、啓蒙活動として勝手にやっています」

側島製罐が「社運をかけて挑戦」しようとしているのは、こうしたエコ製品を通じて「BtoBでの『サステナブルな消費活動』を啓蒙していくこと」だから。

割高なエコ缶を販売することは、薄利多売の缶の世界で自ら価格競争力を下げることでもあります。まさに「生きるか死ぬかの挑戦」です。

〇「選ばれる存在」になるためにしていること

側島製罐では小ロットでの注文にも対応しており、種類によっては54缶から、上記のスクエア缶は60缶から注文できます。オリジナルのオーダーは、缶全面にプリントできるフルオーダーと蓋のみにプリントできるセミオーダーの2種類。

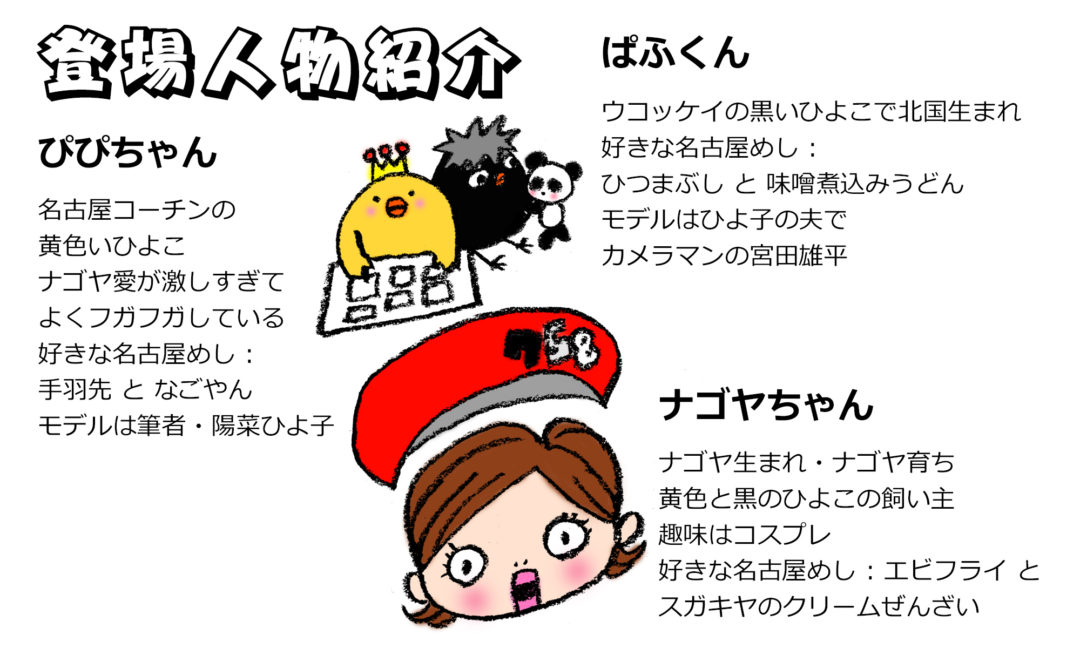

セミオーダーなら数万円単位から可能。一般の人でも注文しやすい価格です。筆者もこの連載でもおなじみのひよこキャラの缶をつくってみたくなりました。

石川さんは「下請けから脱却して『選ばれる存在』になるためにしていること」があるそうです。それはなんでしょうか?

「『まっすぐ』で『誠実』であることです。僕たちにはそれしかないんです」

まず社内から、社員を劣悪な条件で酷使するような「ブラックの要素」をなくしました。お客さんだけでなく社員に対しても誠実でありたい、といいます。

もっといえば、「地球」にも誠実でありたい、その答えがエコ缶です。

「『この会社に任せたい』と思ってもらうために、信頼関係を大切にしていきたいです。そこは高潔に、高く志を持っていきたい」そう石川さんは「まっすぐに」話します。

家族の存在と「Sotto」の誕生

側島製罐の人気商品で、北欧フィンランドの自然をイメージした「Sotto」シリーズは、「親子の絆を深める缶」として企画・制作されました。

蓋の裏に書かれた言葉は「あの日のこともこの日のこともいつか一緒におしゃべりしようね」を意味するフィンランド語。

石川さんの奥様がフィンランド人であることから、この言葉が選ばれました。

奥様の家族からは多くのことを学んだ、という石川さん。

その一つが『平等』という概念。彼女の家族をはじめフィンランドの人々は『ジェンダー、人種、ルッキズム』の違いに興味がないのだそうです。北欧諸国はそういった意識が高い、文化的に先進国なのだと感じるとのこと。

「僕がアジア人でも、彼女の家族は1ミリも嫌な顔をしませんでした。『娘が幸せならいいよ』親子でも別人格としてアイデンティティを確立しているんですね」

フィンランド人といえば、サウナ文化でも知られています。普段は寡黙な国民性ですが、サウナで腹を割って話すのだとか。日本の銭湯文化に似ているように感じました。

目指すのは「誠実さが選ばれる社会」

今後は「名古屋の文化をつくりたい」と考えているという石川さん。文化を守ることにも取り組み、最近ではお隣あま市七宝町の伝統工芸品である七宝焼とコラボをおこなっています。

恥ずかしいといいつつMVVのブレストをメールで送ってくださり、何も隠さず飾らずざっくばらんな言葉で話してくれる石川さん。

まだ3回しかお会いしたことのない筆者にも、毎日顔を合わせる社員にも、おそらくその姿勢は変わらず、Values同様に「まっすぐ」「自分の言葉で熱く語り」「笑顔に全力でコミット」する人だと感じます。

石川さんは「信頼されたかったら、まずは相手を信頼する」それがナチュラルにできている人。

人を信じていなければ、「誠実さで選んでもらう」なんていえません。「安さ」ではなく「誠実さ」で商品や企業を選ぶ人がちゃんといてくれると信じているからいえるのです。

持続可能な社会って、そういう世界なのかもしれません。「早さ」「安さ」「正確さ」も大事だけど、それ以上に「誠実さ」や「やさしさ」が大切にされる社会。

側島製罐が目指すのは、そんな社会なのだと感じました。

サステナブルという「宝物」を託されるために、これからも石川さんの挑戦は続いていきます。

(取材・文・イラスト)陽菜ひよ子

(写真)宮田雄平