MARKETING MAGAZINE

マーケティングマガジン

ナゴヤ愛

2026.02.03

第29回

名古屋駅西から「人間らしさ」を呼び覚ます。シネマスコーレ代表の木全純治氏が描く「映画館の挑戦」

スマートフォンの画面を指で弾くと、数秒ごとに刺激的な映像が次々と目の前に映し出されます。タイパ(タイムパフォーマンス)が尊ばれ、AIが数万人と同時に「恋愛」すらできる現代。

わたしたちは、かつてないほど多くの情報に囲まれて生きています。その一方で、人と向き合い、感じ取り、考えるといった、人間としての根源的な力を失いつつあるのではないでしょうか。そんな警笛を鳴らすのは、名古屋の映画文化の拠点となるミニシアター、シネマスコーレの代表・木全純治さんです。

映画館とは「2時間で世界を知る装置」である

木全さんは、「映画は『楽しみ』であると同時に、たった2時間で『世界』を教えてくれる『人類が発明した最も有効なメディア』だ」といいます。しかし残念ながら、その「2時間」を「タイパに合わない」と感じ、映画を早送りして視聴する人が増えています。

TikTokなどの超短尺動画で手軽に刺激を求め、欲望を満たそうとする人々。しかし、そこから得られるのは、結局のところ、似たような刺激の繰り返しに過ぎません。「刺激ばかりを受け続けると心は鈍化していき、満足することはありません。それはとても危険なことです」と木全さん。

映画は「他者とのコミュニケーション」を教えてくれるものだともいいます。文字情報の少ない映画では、俳優の表情や「間」から感情を読み取ることが、作品理解の重要なプロセスになります。「しかし、映画から感情を読み取ることのできない人が増えています。どこかで戻さないと大変なことになります」と木全さんは厳しい表情を見せます。

名古屋という「産業のまち」が育んだ独自の映画文化

日本でアート系映画を上映するミニシアターブームが起きた1980年代。支配人が自らの審美眼にかなう映画をセレクトして上映する、そんなミニシアターの姿勢がコアな映画ファンを惹きつけました。

1983年にシネマスコーレは名古屋駅西に誕生。シネマスコーレを作ったのは、過激な表現で若者の支持を集めた「ピンク映画の黒澤明」こと若松孝二監督です。

駅西は、かつては「駅裏」と呼ばれ、風俗店が立ち並ぶ混沌としたエリア。シネマスコーレもまた、風俗ビルの1階という強烈な場所で産声を上げました。

「興味深いのは、名古屋という『産業のまち』が映画文化を支えてきた側面です」と木全さん。

2008年のリーマンショックの際、全国のミニシアターが売上1割減にとどまる中、シネマスコーレは3割もの激減を記録しました。

トヨタを筆頭とする巨大な産業構造に支えられた名古屋では、映画は一部の愛好家のものではなく、働く人々の安定した生活の延長線上にありました。産業が揺らげば、映画文化も揺らぐ。この街の映画体験は「産業」と「生活」に根ざしたものだったのです。

シネマスコーレは、当初は若松監督のピンク映画を主に上映し、名画座の時期を経て、唯一無二の存在感を見せていきます。シネマスコーレの独自性は、欧米系のアート映画が主流だった時代に、アジア映画(中国、香港、韓国、インド)に光を当てたことです。

木全さん自身が惹かれた儒教や仏教的な世界観は、街の熱や混沌と混ざり合い、シネマスコーレを「アジア映画の先駆者」へと押し上げました。

映画館の「闘いの歴史」と映画『青春ジャック 止められるか、俺たちを 2』

日本における映画の黄金時代は1950年代だといわれています。1958年には日本の映画館入場者数は年間11億人を超えていました。(一般社団法人日本映画製作者連盟「日本映画産業統計」)当時の人口は1億人に満たなかったので、単純計算では一人当たり年11回以上映画館に足を運んでいたことになります。

1960年代にはテレビが普及し、映画館の入場者数はピーク時の1/3以下まで落ち込みました。70年代にビデオが登場すると、1億人台まで下がり、そこから40年以上、ほぼ横ばい状態が続いています。それはそのまま「映画館の闘いの歴史」でもあります。

若松監督がシネマスコーレを作った1980年代初頭は、まさにビデオが普及したころ。当時を描いた映画『青春ジャック ⽌められるか、俺たちを 2』(井上淳一監督・2024年)は、若松監督が木全さんを支配人にスカウトする場面から始まります。

木全さんは、東京の池袋文芸坐を辞めて、名古屋でビデオのセールスマンに転職したところでした。映画漬けの生活を送っていた木全さんですら、映画の世界から離れようとしていた、という現実が描かれたのです。

監督の説得により、シネマスコーレの支配人となった木全さん。お客さんが入らず苦悩する登場人物の中で、東出昌大さん演ずる木全さんはただ一人のんびりとした空気をまとい、異彩を放っていました。容貌は似ていないのに、東出さんが木全さんにしか見えなくなってくるのが不思議でした。

映画は助成金を得て、わずか二週間で撮り切ったといいます。撮影終盤、名古屋に降った雪が、奇跡的に予定になかった名シーンを生みました。

「よい映画は、計画よりも偶然に愛される」まさにこの言葉がぴったりのエピソードです。

最大の脅威・AIとどう闘うか?

シネマスコーレは40年以上もの間、数々の荒波を越えてきました。ビデオの普及やレンタルの台頭、リーマンショックやコロナ禍。そしてさらに現在は、配信やAIの高波が来ています。

映画館が配信と差別化を図るには、その場でしかできない「イベント」で集客することが必須です。また、かなり特徴のあるイベントにしないと生き残るのは難しいといいます。

「イベントで作り手と観客が触れ合うのは当たり前です。もっと違う何か新しい『芽』を見つけなくてはいけません。やっていくうちに芽は見つかります。必ず気づくはずなので、逃さずにそれをイベントに活かすことが大切です」と木全さん。

木全さんが最大の脅威として挙げるのはAIです。配信やコロナ禍以上に、人類史上、もっとも深刻な影響を与えかねない存在だと木全さんは考えています。

対話し、顔を持ち、感情を持つかのように振る舞うAI。「対話の造詣や回答には深みがあり、どんどん賢く、どんどん返答がうまくなっています。これ以上進化することは危険。もう触れてはいけないアンタッチャブルになりつつあると思います」

映画『her/世界でひとつの彼女』(2013年)が示した「AIが数万人と同時に恋をする」未来は、決して空想ではありません。完璧な回答を提示するAIに対し、人間はあまりに不完全です。

このまま進めば映画で描かれた未来は現実となり、人間の愚かさが可視化される時代が待っています。

だからこそ、映画館が必要になるのです。人と人が同じ空間で、同じ時間を共有し、他者の想いを感じる場所。

木全さんはAIの脅威を語りながらも「ずっと闘ってきました。だから今回も勝てると思っています」と力強く言い切ります。

「映画は座学では教えられない」スコーレ映画塾 ― 学びと場づくり

2021年、コロナ禍の只中で始まった「スコーレ映画塾」は、木全さんの持つ思想を次世代へ渡すための試みです。

2007年からNHK文化センターで続けてきた映画講座でも、木全さんは座学+実践を続けてきました。「映画は、教室だけでは教えられません。外に出て『観て、作って、批評する』。その三つを同時にやらなければ身につかないのです」と木全さんは語ります。

2020年のコロナ禍でNHK文化センターでの講座が閉講し、新たに開校したのが「スコーレ映画塾」です。講師として教壇に立つのは、木全氏のもとで13年間学んだかつての教え子たち。映画塾には10代から70代まで幅広く集います。「映画を作るのに、年齢も職業も関係ありません」と木全さん。

最初に与えられるのはテーマだけ。そこから全員がプロットを発表し、多数決で一本のシナリオに集約されていきます。シナリオ選出者は自動的に監督になり、ほかのメンバーは撮影や音響などのスタッフや演者(もしくは両方)を担当します。

監督は配役のキャスティング権を持ちます。指名された演者は、たとえ未経験でも、恥ずかしくても、断ることは許されません。

「映画を通じて他者との関係性を学ぶ」という木全さんの哲学が、ここでも徹底されています。配役を通じて「自分ではない誰か」になりきり、「他者の視点」を取り入れる。この半ば強制的なコミュニケーションこそが、現代社会で希薄になっている「他者への想像力」を鍛える場になっているのです。

映画は総合芸術であり、それ以上に「社会の縮図」でもあります。人と関わり、衝突し、折り合いをつけていく。その「過程」自体が、映画を学ぶことなのです。

塾生は1回6,000円〜7,000円という破格の費用で、プロ仕様の機材に触れることができます。そして何よりの特典は、完成した作品が「シネマスコーレのスクリーンで必ず上映される」という点です。

自分が作った映画が、歴史ある映画館の暗闇の中で、見知らぬ誰かの視線に晒される。この強烈な成功体験(あるいは挫折)こそが、次世代の映画人を育てる何よりの糧となります。

教える側と学ぶ側が、映画を通じて密接に繋がり、新しい「芽」を共に探していく。

デジタルな配信画面では決して味わえない、人と人がぶつかり合う中で生まれる映画の熱量が、今日も名古屋の小さな映画館から、次世代へと受け継がれていくのです。

求められているのは「映画館でしか味わえない」手触りのある感情体験

1960年代以降、映画館は常に「闘い」を強いられてきました。しかし、ビデオの普及を皮切りに、レンタルや配信サービスが広がった現在でも、常に映画館に足を運ぶ人は一定数います。

どれほど便利な世の中になっても、千数百円を払って映画館のスクリーンで映画を観たい。そう考える人はいなくならないのです。一見不思議なこのことこそが、一つの答えのように感じます。

AIにないのは、人間の持つ「感情」や「不完全さ」だといわれます。そして人は本能的に「人間らしさ」を求めているように思えてならないのです。

配信で便利に「消費」されるコンテンツではなく、映画館という暗闇の中で、生身の人間が作り出した「揺らぎ」や「矛盾」に向き合うことこそ、今なお人々が求めていること。

デジタル化が進み、AIが正解を提示する時代だからこそ、シネマスコーレが守り続ける「手触りのある感情体験」や「偶然性に満ちた唯一無二の場」の価値は、今後さらに高まっていくのではないでしょうか。

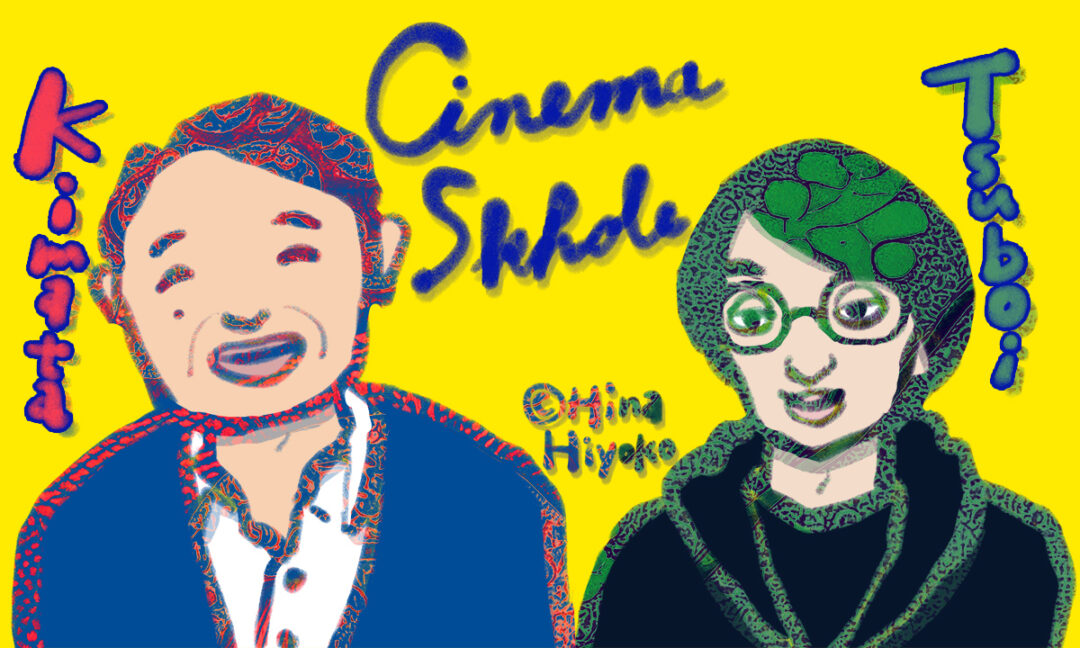

実は筆者は坪井さんの似顔絵を描くのはこれがはじめてではありません。以前に雑誌の取材記事で、坪井さんの似顔絵を描いたことがあるのです。

おまけ:「魚が食べたくなる映画」

筆者は2017年に、名古屋の情報誌「大人の名古屋」(CCCメディアハウス)vol.39「おいしい魚が食べたい!」の特集「魚を食べたくなる小説と映画」のイラストを担当しました。

このとき、映画のセレクトを担当したのがシネマスコーレの坪井副支配人(当時)だったのです。坪井さんが選んだ映画は全部で5本。

その中でも『デッド寿司』と『レヴェナント:蘇えりし者』は「果たして『魚が食べたくなる映画』なのだろうか」と頭に「?」がいくつも浮かびました。

『デッド寿司』は、寿司から刃物が生えて襲ってくる映画で、『レヴェナント』はレオナルド・ディカプリオが復讐相手を追跡する道中、極寒の川で生魚にかぶりつく映画。でも坪井さんによると、シネマスコーレで『デッド寿司』を上映したときには、「寿司を食べながら映画について語りたい」というお客さんが大勢いたそうです。

このインタビューの最初に木全さんに誌面を見せると「人選ミスだね」と大笑い。いえいえ、きっと編集部は坪井さんならではのセレクトを期待していたはず。そして正解だったのです。

日本広しといえど「魚を食べたくなる映画」を尋ねられて「寿司に襲われる映画」を選ぶのは、おそらく坪井さんただ一人。その唯一無二さこそが、シネマスコーレの魅力だからです。

(文・イラスト・写真)陽菜ひよ子