MARKETING MAGAZINE

マーケティングマガジン

ナゴヤ愛

2025.10.02

第27回

がん患者の暮らしを支える「TOTONOUハウス」――美容から福祉へ広がる地域共生の場

2025年2月、愛知県がんセンター(名古屋市千種区)のすぐ隣に一軒家を利用した施設「TOTONOUハウス」がオープンしました。ここは、がん患者やその家族がほっと息をつける場所であり、医療や心理サポートだけでは解決できない「生活の困りごと」に寄り添う拠点です。TOTONOUハウスを運営するNPO全国福祉理美容師養成協会(ふくりび)の事務局長で、TOTONOUハウス責任者の岩岡ひとみさんにお話を伺いました。

訪問美容から始まった支援の道

TOTONOUハウスの原点は約30年前にさかのぼります。1995年、現・ふくりび理事長の赤木勝幸さんは、日進市でヘアサロンを営むかたわら、休日に介護施設や救護施設を訪れて髪を切るボランティア活動をはじめました。当時は介護保険が施行される前で、まだ「訪問美容」という言葉も一般的ではなかった時代です。

当時はカリスマ美容師ブーム。キムタクが美容師を演じたドラマ『ビューティフルライフ』や美容師同士が技を競う「シザーズリーグ」などのテレビ番組が人気を集めたころです。しかし、赤木さんはブームとは異なる道を歩んでいました。

岩岡さんが子育てをしながら近所の赤木さんの美容室でアルバイトを始めたのが2005年、27歳のときでした。赤木さんの勧めで訪れた介護施設で見た認知症の女性の姿が、現在の岩岡さんをつくった原体験だといいます。

赤木さんが髪をカットすると、無表情だった女性が笑顔で喜びを口にしたのです。それまで認知症でほとんど話せなかったとは信じられないほどの変化でした。見た目を整えることが人の意識をこれほど変えるとは。その体験は、岩岡さんの人生を大きく動かしました。

ボランティアから仕事へ

介護保険制度が始まった2000年以降少しずつ、訪問美容はボランティアから「仕事」へと変化していきました。岩岡さんが働きはじめた2005年ごろには、営業に回るとどんどん依頼が舞い込んだといいます。

子育てや介護など、さまざまな事情でフルタイム勤務が難しい美容師たちにとっても、短時間で働ける新しい場が生まれました。フリーペーパーに掲載した小さな募集広告には40人もの応募があり、全員と面接をおこなったそうです。

27歳の岩岡さんが年長の美容師たちを束ねるには苦労もありました。「岩岡さんにはわからない」と反発されることもしばしば。「美容師の気持ち」を理解するため、岩岡さんは美容専門学校の通信で学び、美容師の資格を取得しました。

「資格だけで業務を行うことはないので、自分のことを『ペーパー美容師』と呼んでいます」と笑顔で話す岩岡さん。さらに岩岡さんは日本福祉大学(通信)から東京医科歯科大学大学院へ進み、医療や介護、政策、地域について学びを深めました。2023年には医療政策学修士号(MMA)も取得しています。

アピアランスから地域支援へ

2007年に赤木さんは、NPO法人ふくりびを設立。2015年には、がん治療に伴う外見の変化に対応するアピアランスサポートセンター「あぴサポあいち」を開設しました(現在は「あぴサポTOKYO」「あぴサポながくて」の3拠点)。

あぴサポでは、市販の3分の1以下の価格で高品質なウィッグを提供。卒ウィッグ(がん治療がひと段落してウィッグをはずすこと)や、がん再発時の悩みなど、患者に寄り添い、長年にわたり相談に応じてきました。これまでに4,500人以上のがん患者と関わってきたといいます。

脱毛やストマ(人工肛門)など、外見の変化は患者にとって大きな苦痛です。そうした悩みに対して「贅沢だ」「病気なら治療に専念すべきだ」と非難する声がさらに患者を傷つけます。特にがんの治療は長期にわたることが多く、再発も少なくありません。長い闘病期間を自分らしく暮らすことは人間の尊厳にもつながります。

2023年長久手市にビューティー&ヘルスケア拠点「TOTONOU」を開設。生活全般にわたるサポートをはじめました。嚥下障害で食事が取りにくい人のための「嚥下カフェ」や学びの場である「ながくて大学」、若者支援の「若者食堂」など、福祉や医療の枠を超えて、地域の人々がつながる取り組みを進めています。

また、公的な支援は「心のケア」に重点を置きがちです。しかしどれだけ心理的サポートをしても、経済的・物理的な悩みの根本的な解決にはならないのではないかと考えました。

がん患者には複合的な悩みを抱える人が少なくありません。シングルマザーや高齢者など、有料では利用が難しい人たちもいます。そうした人々を支援するために開設したのが名古屋市千種区の「TOTONOUハウス」です。

まるで「自宅」のような場所

TOTONOUハウスは一戸建てをそのまま利用しているため、まるで自宅に帰ったような心地よさが特徴です。

「不思議なんですが、この家はまるでこの施設のために建てられたかのように設備が充実しているんです。3階の上にさらに小部屋があり、独立したベッドルームはプライバシーを保てるようになっています。各部屋には床暖房が設置されていて、体が冷えやすいがん患者さんにも喜ばれています」

TOTONOUハウスの特徴は、がん患者の子どもに寄り添っていることです。がん患者の子どもには、不登校や引きこもりの課題を抱えるケースが少なくないといいます。病気の影響で家庭のバランスが崩れ、蓋をしていた課題が一気にあふれ出すからだと考えられています。

シングルマザーががんを患い、幼い子どもと二人きりで病院に通うケース。家族ががんになり、看病と生活の不安、子どもの不登校と三重に課題を抱えるケース。家事の担い手ががんになり、家庭の機能不全に陥るケース。さまざまなケースに、岩岡さんはじめスタッフが寄り添います。

患者家族、とりわけ子どもに寄り添う場所

TOTONOUハウスの利用で一番多いのは、通院時の待ち時間に休憩に訪れる患者だといいます。がんの検査は待ち時間が数時間に及ぶこともあり、患者にとっては待合室で座って待つことが大きな負担となります。そうした患者にとって、気兼ねなく横になれる場所があることは大きな救いです。入院中の患者が、家族やペットとゆっくりと過ごせる場所としても利用されています。

がんと闘う家族への支援として、無償でお弁当を渡す取り組みも始めました。「いずれ資金が尽きて続けられなくなるかもしれませんが、尽きるまでやってみます」と岩岡さん。「これは壮大な『社会実験』でもあります」と笑いますが、実際には困難に立ち向かう覚悟を持ってのことだと感じます。

ある人は、家族の抗がん剤治療を待つ間、寒い中を行き場なく歩いていて偶然ここを見つけました。それ以来、毎週訪れるようになったといいます。

「家族のわがままに疲れてしまう自分を責めてしまう」「もっと良い食事を作らなければと頑張るのに食べてもらえない」――。家族だからこそ抱える葛藤や罪悪感を、ここでは安心して語ることができます。家では食事がとれなかった患者や家族も、ここで提供されるお弁当なら食べられることもあります。そうした小さな変化が、家族の関係を和らげていくのです。

悩める財源と海外事例の研究

TOTONOUハウスの活動は、単なるがん患者への福祉事業にとどまりません。ガレージを地域の縁側のように開放し、看護師や心理士もいる「暮らしの保健室」としてワークショップを開催。地域に根ざした“サードプレイス”として、まちや医療機関との連携も進めています。

がん患者に「やりたいこと」を尋ねると「語学」「旅行」「哲学」「手芸(編み物、刺繍)」などの答えが返ります。また、がん闘病中の家族を持つ子どもは、旅行などの想い出を作ることが困難です。

TOTONOUハウスでは、患者や家族の『やりたいこと』に寄り添い、さまざまなイベントを企画しています。筆者が取材に訪れた日は、夏休みのイベントとして陶芸教室が開かれていました。参加した数組の親子は無心にカップを制作。

感想を聞かれた子は、目を輝かせて「将来は陶芸家になりたい」と答えていました。

ほかに長久手の介助犬総合訓練センター「シンシアの丘」から招いた介助犬とのふれあい、お菓子作り、習字教室、流しそうめんなどを開催。たくさんの子どもたちでにぎわいました。

また、1階ガレージには患者が読んで心が軽くなる本を200冊選び、「いのちの図書室」と名づけています。

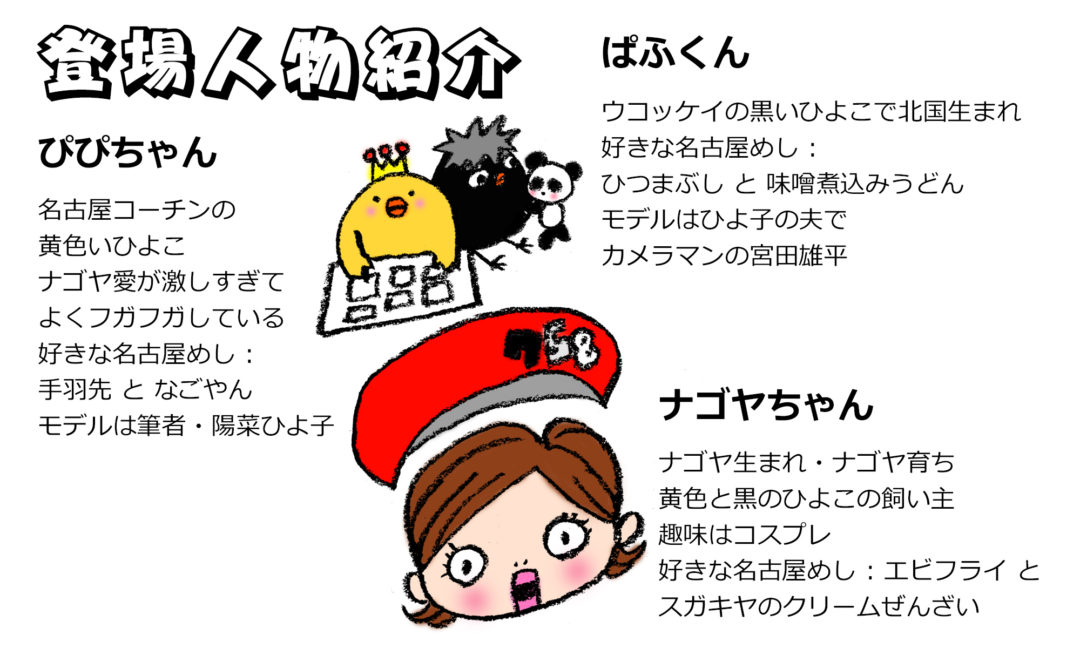

イラスト

こうした運営の資金は寄付や助成金に頼る部分が大きく、決して楽ではありません。岩岡さんは笑顔を見せながらも「死ぬほど苦労してずっと資金調達をしています」と、厳しい現状を語ります。常に奔走しつつ、国内外の事例調査や研修を続けているとのこと。

医療が無料のイギリスでは、支援はスピリチュアルケアが中心です。デイサービスでは華やかなおしゃれを楽しむ高齢者の姿も見られるといいます。一方、公的医療制度が不足しているアメリカでは、財団による経済的支援が中心です。日本の医療制度は、英米の中間に位置します。各国の事例を参考にしながら、日本ならではの仕組みを模索しています。

誰もが「その人らしく暮らしていける」社会へ

2027年にはNPO設立から20年。「NPOは課題を解決して解散するのが理想です。訪問美容については、世間でも認知されて同業も増えたことで、ふくりびとしての役割は終えたと感じています」と岩岡さん。

その一方で、「がんと暮らしの問題は複雑で、なかなか終わりが見えません」。今後は「アピアランス支援を軸に、誰もが『その人らしく生きられる』地域共生社会を目指していく」と話します。

TOTONOUハウスは「がん患者支援」という枠を超え、地域で暮らす人々がつながり合う場となるのが目標です。設立から半年、がんセンターとの関係は良好だそうです。今後は、医療従事者の負担を軽減したいと考えているとのこと。

こうして、髪を整えることから始まった小さな取り組みは、嚥下カフェや若者支援、まちづくりにまで広がりました。

「心理サポートだけでは足りない。生活の困りごとに寄り添うことが、人の尊厳を守ることにつながる」――岩岡さんの言葉には、これまで4,500人以上の患者と家族に伴走してきた実感がこもっています。

病気を抱えていても、家族を支えていても、「その人らしく美しく暮らしていける社会」へ。TOTONOUハウス、NPO法人ふくりびが目指すのは、そんなやさしい社会なのです。

(文・イラスト・写真)陽菜ひよ子