MARKETING MAGAZINE

マーケティングマガジン

ナゴヤ愛

2025.07.31

第26回

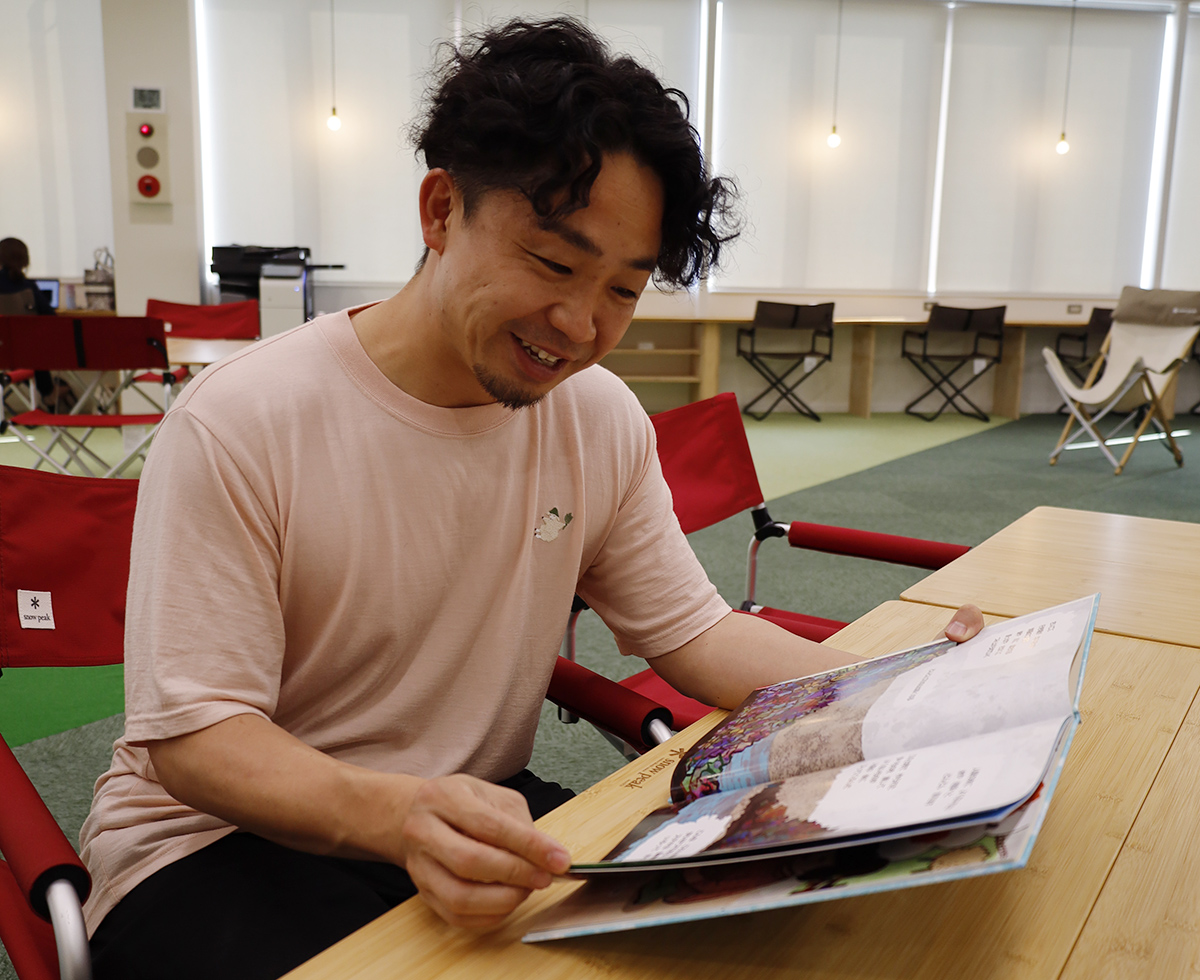

三星毛糸・岩田真吾さんが語る「ひつじが叶える持続可能な未来」

私事ですが、6月に絵本『ひつじのモフモフ』(三恵社)を出版しました。そのきっかけとなったのは、3年前に別媒体でインタビューした三星毛糸の社長・岩田真吾さんの言葉でした。

三星毛糸は、毛織物の産地・尾州(岐阜県羽島市)にある繊維メーカー。1887年創業の三星グループの中核企業です。国内外のハイブランドをはじめとするアパレルの生地製造や自社ブランドの販売をおこなっています。

右の飴は、この連載にも登場したまいあめさんのもの。

社長の岩田さんは慶應義塾大学を卒業後、総合商社や外資系コンサルティング会社での勤務という華やかなキャリアを経て、27歳で家業に入ってから17年になります。2010年に社長に就任し、今年で15年目。2021年からは「ひつじサミット尾州」を開催し、地域産業を牽引する存在となっています。

『ひつじのモフモフ』誕生の理由

「ひつじ」といえば人が毛を刈ることで知られています。では、ひつじの毛を刈らないとどうなるか知っていますか?また、ひつじの毛を刈る季節はいつ?

答えは、毛を刈らなければ、ひつじの毛は際限なく伸び続ける。そして、毛を刈るのは春。筆者も岩田さんにインタビューした際に初めて知り、驚きました。

「なぜ毛を刈るのは夏じゃないんですか?」と尋ねると、岩田さんは「ひつじは夏に毛を刈ると暑すぎて死んでしまうかもしれないんです」と答えたのです。

このやりとりが、筆者の中にひつじへの興味の種をまき、やがて『ひつじのモフモフ』という絵本の芽が育ち始めたのです。

今年(2025年)3月、国連事務総長が「ファストファッションによる衣料廃棄問題」について警鐘を鳴らしたことは、まだ記憶に新しいところです。岩田さんは3年前にすでにこの問題について登壇しており、そうした課題も絵本に盛り込みました。

『23時間快適に過ごせるTシャツ』が生まれるまで

羊にとって毛は、寒さだけでなく暑さからも身を守る役割があります。つまり、羊は自分自身の毛(ウール)に包まれて、一年中快適に過ごしているのです。ならば、人も羊の毛を身につければ、一年中快適に過ごせるのではないか――そんな発想から、三星毛糸は『23時間快適に過ごせるTシャツ』の開発に挑みました。

「なぜ23時間なのですか?」と尋ねると、「残りの1時間はお風呂かサウナの時間です」と岩田さん。思わず笑ってしまう、けれども生活に寄り添った答えでした。

ただ、ウールと聞くと「チクチクする」というイメージを持つ方も多いでしょう。岩田さん自身も肌が強いほうではないため、「これは着られない」と思った経験が何度もあったそうです。

「だからこそ、誰が着ても『気持ちいい』と思えるものをつくりたかったんです。特にTシャツは肌に直接触れるものなので、着心地にはとことんこだわりました」

完成までに約2年。素材選び、織り方、どれを取っても簡単ではなく、試作も生地の段階から数えきれないほどおこない、製品としても4〜5回はつくり直したといいます。 「Tシャツである以上、家庭で洗濯できることが求められます。『着心地+繊細さ』と『洗える耐久性』の両立は難しく、試行錯誤を重ねました」と振り返ります。

開発の鍵は「スーパー140」と呼ばれる極細のメリノウール。一般的にウールがチクチクすると言われるのは、繊維が太いから。

イギリスやオーストラリアを拠点とするザ・ウールマークカンパニーによると、スーパー120以上のウールはアトピー性皮膚炎の改善に役立つという研究結果が報告されています。三星毛糸では、さらに細いスーパー140のウールを採用しました。

ウールは、自然が生み出した究極の機能素材。繊維の外側は水をはじき、内側は汗を吸って蒸発させてくれます。これは過酷な環境で生きてきた羊が、自分を守るために進化させてきた構造です。

「その素晴らしい仕組みを、そのまま使わせてもらっているんです」と岩田さんは語ります。

つくり手としての「ウールの魅力」

ウールの魅力は着心地だけにとどまりません。つくり手にとっての「面白さ」もまた、岩田さんを強く惹きつけるポイントです。

世界には約3,000種類ものひつじがいて、たとえば洋服に適したメリノ種と、カーペットに向くドライズデール種とでは、繊維の性質がまったく異なります。織り方や密度、起毛加工の有無によって、ウールの表情は無限に変化するのです。

「三大織りと呼ばれる平織、綾織、朱子織のほか、組み合わせ次第でさまざまな風合いが生まれます。起毛させるかどうか、プレスをかけるかどうかなど、加工工程のひとつひとつが仕上がりを左右します。ウールはつくっていて本当に飽きない素材です」

一方で、現在の世界の繊維生産において、ウールの割合はわずか1%程度、綿でさえ20%です。対してポリエステルは57%で合成繊維全体では64%を占めています。

人にも環境にもやさしいウールの生産量が、なぜこんなに少ないのでしょうか。岩田さんはそこに大きな課題を感じつつも、可能性を信じています。

「せめてウールのシェアを10%まで引き上げたい。それができれば、ファッション産業全体が少しずつでも、持続可能な方向に近づくはずです」

そうした思いから、尾州では「リバースウール」という取り組みも進められています。着古したウール製品を回収し、バージンウールを加えて再び糸に再生。製品として仕立て直し、レンタルという形で提供し、古くなればまた再生するという、循環型のものづくりです。

「ウールは再び原料に戻せる素材です。合成繊維では難しいこうしたリサイクルも、ウールなら可能になる。それを知ってもらうことも、大切な仕事だと思っています」

地球と尾州の未来のために

子どもたちにウールの魅力を伝える活動にも力を入れています。工場見学やワークショップなどを通じて、ものづくりの現場の面白さや奥深さを肌で感じてほしいと願っています。

「その中の2〜3%でも、『面白そうだ』と感じて、将来この業界に進んでくれる子がいたら、未来はきっと変わると考えています」

今年2025年に5回目を迎えた「ひつじサミット尾州」では、アパレル関係者を多く招き、ウールの可能性を産地から直接伝える場にしたいと話します。

2024年公開の映画『BISHU〜世界でいちばん優しい服〜』の上映会やトークイベントなども予定されており、ウールの魅力をカルチャーとして発信する取り組みが進められています。

その延長線上で生まれたのが、絵本『ひつじのモフモフ』でした。岩田さんはこの絵本の完成を非常に喜び、このインタビューの場で、『ひつじのモフモフ』は「ひつじサミット尾州公式絵本」に認定していただきました。

「映画も絵本も、『なんて運が良いのだろう』と感じました。自分たちだけでは実現が難しかったことが、プロの方々の力を借りて形になった。それがまだ尾州を知らない人や子どもたちに届いていくのは、本当にうれしいことです」

それは、岩田さんが真摯に繊維づくりに取り組み、羊の可能性を発信してきたからこそ、筆者をはじめ多くのクリエイターの共感を呼んだのでしょう。

ひつじの毛は、1万年もの間、人間と共に歩んできた素材です。その自然がくれた「持続可能な仕組み」を、次の世代へと手渡すこと。それが、岩田さんの描く「ウールで世界を変える」という夢のかたちなのだと思います。

「ひつじ愛」にあふれた夜

絵本の出版を記念して、7月15日夜に名古屋駅近くにある書店・NAgoyaBOOKCENTERでトークイベントをおこないました。

この絵本を手に取る子どもたちには、「ひつじの素晴らしさ」だけでなく、「物を大切にする気持ち」や「尾州の魅力」も伝えたい。岩田さんと筆者のそのような思いが会場にあふれました。

「次は『ひつじサミット尾州』で!」の言葉で幕を閉じた夜。静かに、けれど確かに、ひつじのぬくもりが人から人へと手渡されていく。そんな余韻がいつまでも心に残りました。

(文・イラスト)陽菜ひよ子