MARKETING MAGAZINE

マーケティングマガジン

ナゴヤ愛

2025.03.31

第24回

作家生活35年の太田忠司さんが語る「幸せな作家生活の続け方」

名古屋在住の推理作家・太田忠司さんは、「小説の書き方」を教えることにも定評があります。大学などで教えたメモを元に出版した『読んだら最後、小説を書かないではいられなくなる本』(星海社)は発売と同時に大きな話題となりました。

小説を書いたことのない初心者向けに書いたというこの本。最初に読んだ担当編集者自ら小説を書きたくなってしまい、編集者が書いた小説が掲載されています。まさに「タイトルに偽りなし」です。

1990年のデビューから35年。「小説を書くことは呼吸をするのに等しい」という太田さんに、長く作家を続けるコツについて聞きました。

長く続けるために大切なこと

生活基盤とルールを崩さない

まず、執筆の際のルールとして、昼間しか仕事をしないと決めているという太田さん。

「朝8時に起きて朝食後から、夜7時半の夕食の時間までしか仕事はしません」

どんなに乗って書いていても、絶対にそこで切ります。もちろん翌日になって、前日思いついた思考のタネを忘れてしまうことはあるそうです。

「そのために書き続けるとズルズルと徹夜をしてしまいます。優先順位は眠ること。その結果、昨日考えていたのとは違う内容になったとしても仕方がないと割り切っています」

作家になる前の会社員時代、業務上徹夜が欠かせずに体を壊した経緯から、絶対に徹夜はしないと決めているのだそうです。

作家志望の人がやらないほうがいいこと、という質問にも「徹夜です」と即答。

「あと大事なのは、自分の生活基盤を崩さないことです。運良く新人賞を取れてデビューできたとしても、会社を辞めて引きこもるのはおすすめできません。最初から作家1本で食べていくのは難しいです」

仕事と趣味の境界線

太田さんは、Xやnoteでも短編を公開しています。仕事で書くことと趣味で書くことに違いはあるのでしょうか。

「趣味の小説は、仕事で行き詰ったときの息抜きです。仕事は締切や枚数などの制限がありますが、趣味で書くものはまったくの自由。そこがまず大きな違いです」

一応読者を意識はしますが、おもしろがってもらうために最初に考えたオチを変えたりはしません。「ウケたらめっけもんくらいの感覚です」

担当編集者をどれだけ熱くできるか、が大事

「売れたくて書くのではなく、読まれたくて書く」という太田さん。その意味では、趣味も仕事も同じだといえます。

ただ一つ違いがあるとすれば、仕事には「担当さん(担当編集者)はこういうの好きだろうな」という「営業」がはいること。

担当編集者は上司に作品の出版を了承させたり、印刷部数をより多く設定させたりと、作家の代わりに「闘ってくれる人」です。当然、担当編集者がおもしろがってくれなければ、その先には行けません。

「だから編集者に納得して闘ってもらうためには、編集者が納得するものを出さなくてはいけない」と太田さん。そのためには、編集者と話をして相手の好みについて知っておくことも重要だといいます。

クリエイティブ業界の今後について

初版部数、印税、再販のすべてが縮小している出版業界

太田さんが作家になったころと比較して、現在の出版業界は本当に厳しくなっています。

たとえば、1990年に出版した太田さんのデビュー作『僕の殺人』の初版は1万8千部でした。「賞も取っていない無名の新人の本なのに」と太田さん。出版社によっては新人でも2万部刷る会社もあり、文庫なら3万部刷ることが多かったそうです。

2025年の今、新人ではない作家でも、単行本で初版5,000部刷ってもらえたらすごいこと。文庫でも1万部行かないといいます。

作家が受け取る印税は本の定価の1割が目安。たとえば定価1,000円の本なら1冊100円。1万8千部なら180万円受け取れる計算になります。「だから年に2~3冊本を出せば、十分生活できました」たしかに!

太田さんのデビュー当時は、単行本で書いたものが3年後には文庫になってまた印税が入り、その繰り返しで数年後には生活がかなり楽になっていきました。

「今はもうそのビジネスモデルは完全に崩れました」

現在では、単行本で出した本が文庫本にならないことや最初から文庫本での書き下ろしが増えています。

作家にとって何よりうれしい収入源である重版も今は簡単にはかかりません。重版をかければ売れるかもしれなくても、版を重ねずに売り切ってしまうケースが多いのだそうです。

AI時代の今後起こること

作家にとって出版不況と並ぶ脅威がAI。太田さんが危惧しているのは、どちらかというと読む側の感性やリテラシーの問題です。

AIが書く小説には今のところ脅威を感じませんが、その完成度が低いものを受け入れる読者が生まれてくるかもしれない、といいます。

「SNS上の動画は、映像の質が悪く鮮明でなくてもバズっている状況です。これが続くとクオリティを気にせず、おもしろければいいと受け入れる人が出て来ます」

クオリティ不問になれば、人が質を高めるためにする努力は「よけいなこと」になってしまいます。その結果、「人間の書くものはあまり受け入れられなくなっていくかもしれない」と太田さん。

さらに「あくまでも極端な想像ではあるけれども」と前置きして「人間の書く小説は、内容よりも『誰が書いたか』が重要になっていくかもしれない」と持論を展開します。

昔から有名人の本はよく売れましたが、その傾向が加速。無名の作者の本はまったく関心を持たれなくなるかもしれない、と太田さんは警鐘を鳴らします。

小説家にとって一番重要なスキルとは

書き続けるために必要な「意外な力」

太田さんによれば、小説家にとって一番重要なスキルは「あきらめの悪さ」だといいます。

とくに長編を書いていると、書いているものがつまらなく思えてきて不安になります。その不安に負けて、多くの人は書き続けることをあきらめてしまう。

せっかくいいタネを持っていても、最後まで書けない人が本当に多いのだそうです。

「あきらめの悪さ」とは、あきらめきれないと思うこと。自分の作品に「執着すること」と言いかえてもいいかもしれません。

「この世界、すごいものを書く人はたくさんいます。自分には到底そこまでのものは書けないと感じても、あきらめきれないから続けて行けます」と太田さんは話します。

スランプとはもっと書きたいのに書けないこと

太田さんはデビュー後からずっとスランプだといいます。約2年かけて書いた渾身の1作目『僕の殺人』にすべてを注ぎ込んでしまい、2作目を依頼されたときには頭の中は空っぽだったとか。

そこから35年書き続けて来られたのに「スランプ」とは・・・?

太田さんいわく、スランプとはまったく書けないわけではないけれど、もっと書きたくても書けない状況。「どうして一日1枚しか書けないんだろう」と頭を抱えることも多いのだとか。

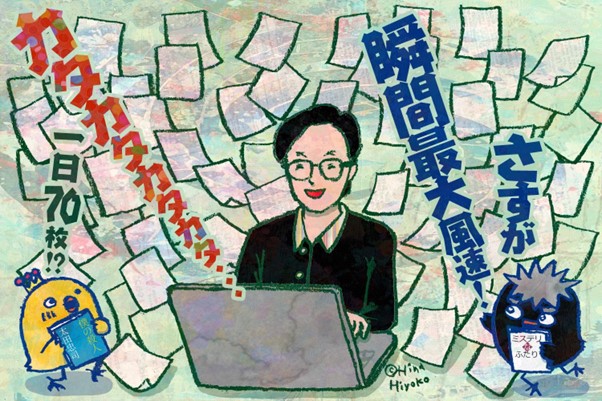

ちなみに太田さんが一日に執筆した最高枚数は70枚、単純に見積もって2万字以上です。すごい!「これは瞬間最大風速なので、2度とできません」と笑います。

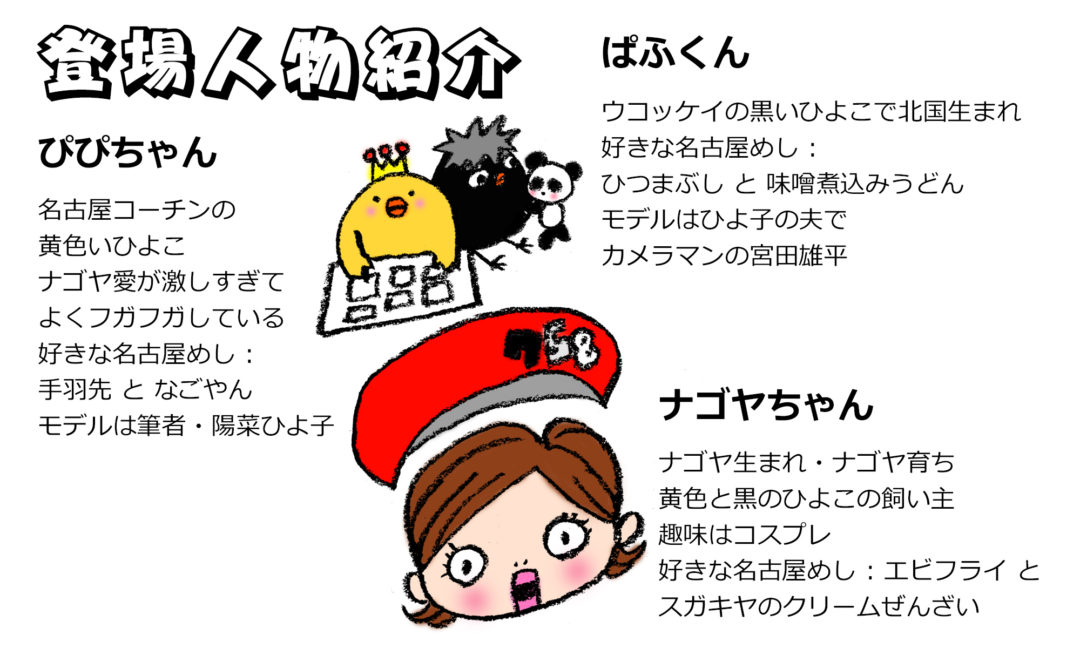

(ひよこたちが手にしているのは太田さんのオススメ作品。ティーンネイジャー向けには『僕の殺人』大人向けには『ミステリなふたり』だそうです)

インポスター現象を25年経って克服

昔は「なんかおかしい」と感じていたという太田さん。

「僕がこんなに小説家を続けられるわけがない。みんな僕がちゃんとした小説を書いていると誤解しているんじゃないか。いつか化けの皮がはがれるんじゃないかという不安がずっとありました。冗談ではなく本当に」

これは「インポスター現象」といって、自身の能力や成功を正当に評価できず、自分を詐欺師のように感じてしまうこと、成功を運や偶然だと考えて自分を過小評価することを指します。

「25年ぐらい経ってから、さすがにここまで騙せたら、これはこれで才能だろうと思うようになりました」

デビュー25年目は今から10年前。ちょうど筆者が太田さんと知り合った頃です。当時の太田さんはすでにレジェンドでした。聞いてみなければ心のうちはわからないものです。

「本格ミステリ」という日本独自の文化

良いミステリに必要な3つの要素

推理作家の太田さんに、ミステリについても聞きました。

太田さんにとって良いミステリ=「本格ミステリ」とは「推理」に論理的に「納得」できて、なおかつ「意外性」があるもの。この3つがあれば傑作になりますが、並立させるのは非常に難しいといいます。

筆者がミステリの定番作品として、『そして誰もいなくなった』(アガサ・クリスティ)を挙げると、「生涯最高の傑作だと思っています。でも本格ミステリではないです」と太田さん。

「謎が解かれていないんです。結末で犯人が自白しているだけ。『納得』と『意外性』はあるけれど、『推理』がない」なるほど!

本格ミステリとしては、エラリー・クィーンの『Xの悲劇』以下「X、Y、Zシリーズ」のほうが完成度が高いのだそう。

「ただ、『そして誰もいなくなった』の衝撃には誰もかないません。本格ミステリの定義から外れても傑作たりうることを示す一冊です。クリスティは、ほかの誰もが書かないことに挑戦して、すごく読みやすい大衆小説にした意味で天才だと思います」

聞き手:中日新聞三重総局デスク中村陽子(2024年10月:名古屋市西区四間道(しけみち)・伊藤家住宅にて)

日本のミステリならではの魅力とは

いわゆる本格ミステリは、日本独自に「特殊に」発展してきました。その特殊性のため、海外で説明しにくいものになってしまったといいます。

太田さんが2017年から事務局長を務める本格ミステリ作家クラブは、英語でHonkaku Mystery Writers Club of Japan(HMC)。「本格」をどう英語に訳すか協議した結果、翻訳できないため「Honkaku」となったのだそう。

「日本の『本格ミステリ』は、ミステリの整合性やおもしろさを追求しすぎて、小説としてのゆがみを許容しています」と太田さん。具体的には、今流行りの「特殊設定」などが挙げられます。

「たとえば、ゾンビに襲われて孤立した舘の中での連続殺人。謎の解明にも『ゾンビがいた』という特殊設定が関わってきます」

1989年発表の『生きる屍の死』(山口雅也)は、死んでゾンビになった人々をさらに殺していく衝撃作。この作品を契機に同様の作品が次々と生まれました。そのおもしろさが海外にも伝わって、横溝正史や綾辻行人などの作品が売れているのだそう。

現在も若手作家による新しい傑作が続々と誕生しています。2024年に本格ミステリ大賞を受賞した『地雷グリコ』(青崎有吾)は傑作だという太田さん。同作は直木賞候補となり山本周五郎賞なども受賞しています。

呼吸と同じくらいかけがえのないこと

今回意外に感じたのは、太田さんのように長年活躍していても常に不安と隣り合わせなのだということ。それでも太田さんは、年々シビアになる執筆環境の中でも、作家は良い仕事だと言い切ります。

「そう思わなきゃ続けていません。だって自分の書いたものが形になって世の中に出て、それをおもしろがってくれる人がいる。こんな仕事はそうはないです」

最近うれしかったことに、感受性が高く敏感な気質を持つHSPの読者がSNSに「太田忠司の小説なら自分でも安心して読める」と投稿していたことを挙げます。

「僕の書いたものは、ドーンと何かを突き付けられて重い思いをするんじゃなくて、本当に気を抜きたいときに軽く読んで傷つくことがないのだと思っています」

人が読書に求めるものはさまざまです。刺激を求める人もいれば、重い課題を押し付けられて深く考えたい人もいます。

一方で、日々生活がしんどい人、社会問題のことなど考えられない人もいます。そういう人が読んで時間を潰してくれたら本望だという太田さん。

傷つきやすい人々にとって、太田さんの書く小説はオアシスのようなものなのかもしれません。「人を傷つけない文章」を書けることそのものが素晴らしいことです。

ここまでのお話で、太田さんの作家としての人生は満足度が高いのではと感じました。

「自分が満足できる形に何とか作って来ました、結果的にですけど。そうさせてもらえたのは幸運だったと思っています」

太田さんは、たとえ作家にならなくても、趣味で小説は書き続けていただろうといいます。

長い間しあわせに作家を続けられたのは、太田さんが人生と一体化するほど小説を愛してきたからこそ。そして小説にも愛されてきた結果なのでしょう。

まずは呼吸するのと同じぐらいかけがえのないことを見つけること、それが人生の充足につながるのだと感じます。

(取材・文・イラスト)陽菜ひよ子

(写真)宮田雄平