MARKETING MAGAZINE

マーケティングマガジン

ナゴヤ愛

2023.10.12

第16回「水辺」からはじまる「まちのつながり」

鉄道や空路が発達する以前、物流の中心は水路でした。名古屋城のお堀から市の中央を流れる堀川や「東洋のパナマ運河」と称された中川運河など、水辺には人が集い、人の営みがありました。そうした「水辺の存在感」を取り戻すために、「水辺とまちの入口ACT(株)」(水まちACT)代表取締役・井村美里さんは、日々奮闘しています。

知的探求と行動の両面から川にアクセス

「水辺をきっかけに人と人をつなげたい」という想いから、2017年に水まちACTの前身である「水辺とまちの入口研究所」(水まち研)と「ナゴヤSUP推進協議会」(SUP協)を名古屋工業大学の秀島栄三教授らと立ち上げました。

「水まち研」は「水辺をもっと知り・楽しむ」ための知的探求所。2022年からは「堀川検定」を開催。上級合格者は「堀川アンバサダー」の称号が与えられるそうですが・・・「実は堀川検定はかなり難しいようで・・・。ネットで調べながら回答できるのに、初級でも正解率が5割を切るんです」と井村さん。

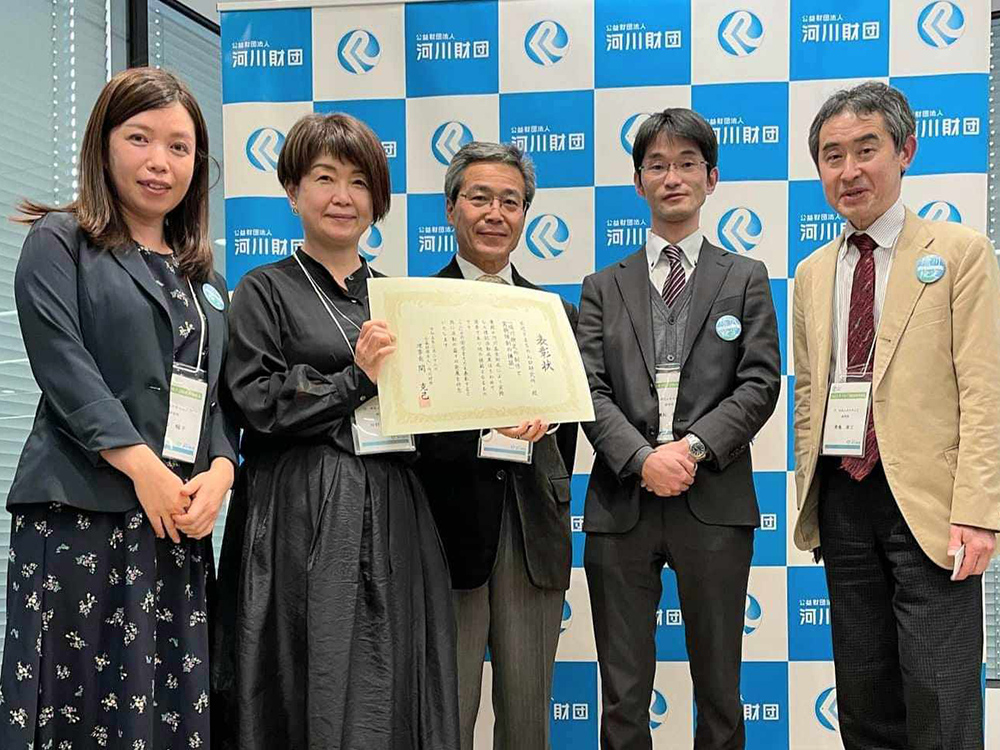

しかし、すでに現在8名(初年度・2年目各4名)の堀川アンバサダーが誕生!そのような「水辺愛」に満ちた活動が認められ、2023年には河川財団に表彰されました。

(左から二番目が井村さん・一番右が『水まち研』共同代表の秀島栄三教授)

知的探求の「水まち研」に対して「SUP協」は「やってみよう」がモットー。SUPとは、ウォータースポーツの一つ。サーフボードの上に立ち、一本のパドルで左右を交互に漕ぎ、水面を進みます。SUPをはじめたきっかけは、水辺のゴミ問題。ゴミを捨てるのは人がいないからではないか、それなら川に人がいればいい、と考えたといいます。実際にSUP体験を楽しみながらゴミ収集活動もおこないます。

「水辺には国や市町村による法や規制があり、知らずに違反することを防ぐことも活動の一つ」だという井村さん。2010年より毎月第4金曜日に開催されている「なやばし夜イチ」では、堀川沿いにたくさんの出店が立ち並びます。本来、河川敷でイベントをおこなうのは法律(河川法)で禁止されていますが、規制緩和のルールを使って実現したのだそうです。

安定した職を捨て「川」と「まちづくり」の世界へ

井村さんは2022年まで名古屋市役所勤務でした。安定した職を捨てて今の活動に飛び込んだ理由は?と尋ねると「川の活動をいずれ本格的にやりたいとは40歳ごろから考えていました。何か事を起こすのに10年はかかると思ったんです。まだ元気に動ける50代のうちに始めたいと考えて決めました」

1年の準備期間を経て、2023年7月に「水辺とまちの入口ACT(株)」法人設立。ACTは「Action」「明るく・きゃわいく(かわいく)・楽しく」「入口が開くと」の3つの意味を掛け合わせているのだそう。

井村さんの水辺とのつながりは子ども時代にさかのぼります。堀川と中川運河を結ぶ「松重閘門(まつしげこうもん)」の近くで生まれ育った井村さん。子どもの頃には、水路を利用する近所の材木屋の木材の陰でかくれんぼをして遊んだそうです。

大学は建築学科に進み、卒業時の設計課題のテーマに「堀川の再生」を選んだところ、優秀作として書籍に掲載されました。市役所に入ってしばらくは建物を建てる業務に就いていましたが、2011年に河川計画課に配属され堀川を担当することに。

希望を出したのですか?と尋ねると「まったくの偶然なんです。設計課題のことを思い出して、本を読み返したら、担当教授のコメントが添えてありました。『彼女は市の職員として、いつかこのデザインで堀川を変えてくれるでしょう』って書いてあったんです」。それはまさに予言ではありませんか?と筆者。まるで堀川に呼ばれたかのようです。

興味の先にあるのは「人の営み」

井村さんにとって、水辺の魅力は?の問いには「人が関わり、人の営みが残っていることです」と即答。SUPをしていると、そうした「人の営みの跡」が見えて来ます。「堀川の一部1.5kmの間に、係留用の金具が120個も残っていたんです。それだけ多くの人が川を利用していたということですよね」

井村さん、時を経るほど水辺にはまっているのだといいます。それを取りまく密な人間関係も、とても心地よいのだとか。

「大学時代は建築を学んできましたが、水辺と関わってから、自分は『建物』より『まちの風景』に興味があると気づきました。どれほど美しい景観でも、素晴らしいデザインでも、そこに人がいなければ意味がないと思うんです」だからこそ、「今まで人が生活の中で使用してきた水辺を、これからも使っていきたい。ナゴヤの水辺の風景を変えたい」と語る井村さん。

井村さんが水辺に関わって10年以上が経ちます。堀川には遊歩道ができたりと、水辺は少しずつその姿を変えて来ました。さらに10年後、ナゴヤの水辺はどのような景色を見せてくれるのでしょうか。

(取材・文 / 陽菜ひよ子)